目的から探す

ページ番号:72734

更新日:2025年7月3日

ここから本文です。

正しく知ろう!!気になる「食品添加物」特集

○ここでは、食品添加物の安全性や茨城県の取組についてわかりやすく紹介します!

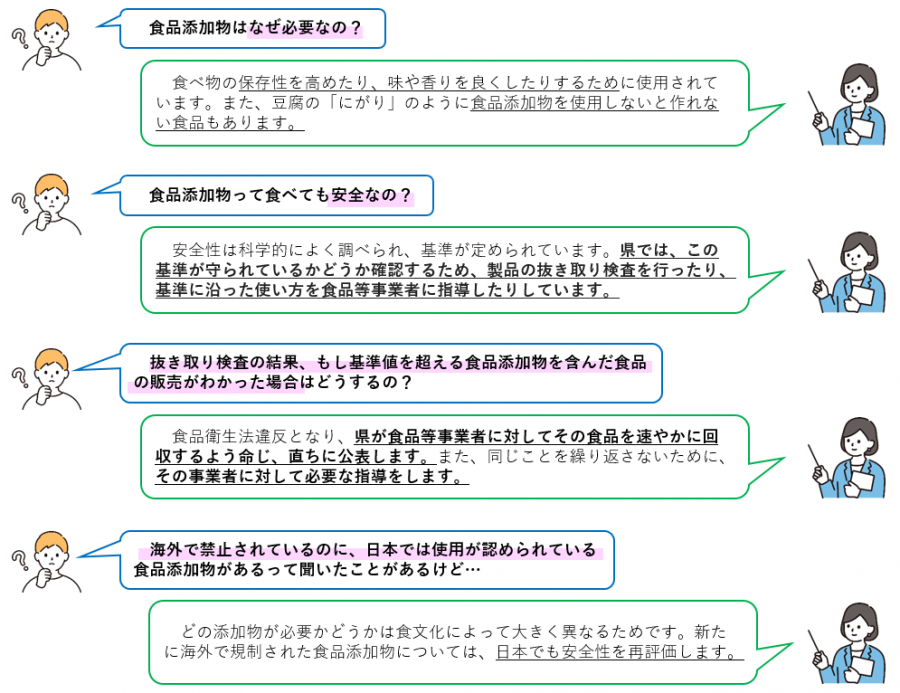

食品添加物に関するギモンに答えます!

+α 食品添加物って食べても安全なの?

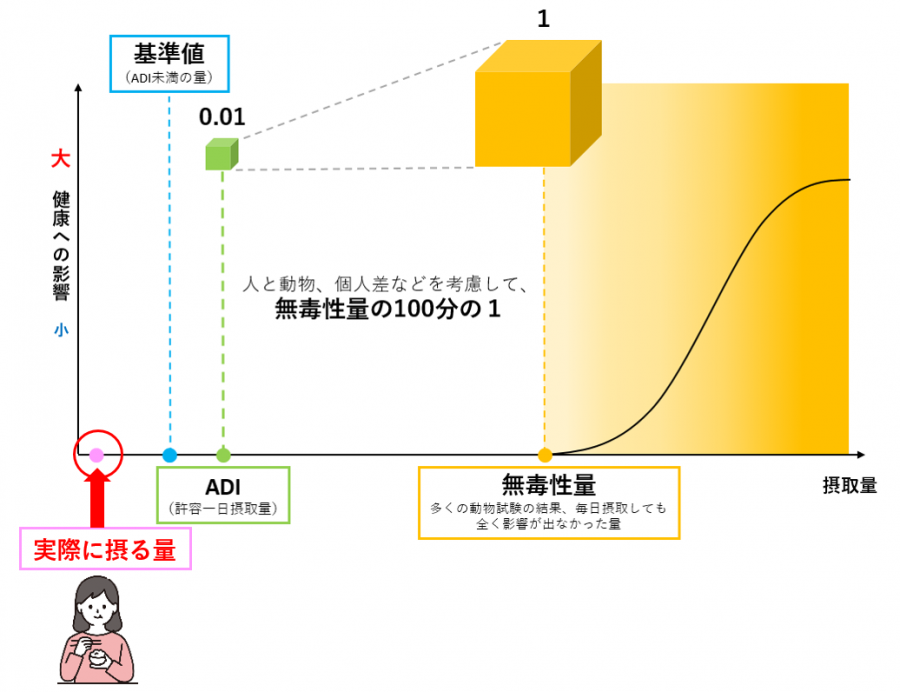

食品添加物は、リスク評価機関である食品安全委員会※1で「食品健康影響評価(リスク評価)」を行い、動物を用いた毒性試験結果等の科学的データに基づきADI(許容一日摂取量)※2が設定されています。

食品添加物の安全性を確保するために、食品安全委員会の意見を聴いた上で、消費者庁が人の健康を損なうおそれのない場合に限って、食品添加物を使用できる食品やその最大量等の使用基準を設定し、使用を認めています。これらの基準は、国産品や輸入品など、我が国に流通するすべての食品に適用されます。

また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの推定摂取量を調査するなど、継続的な安全の確保に努めています。

このような取組の下、食品添加物の安全を担保しているため、一般的に流通している食品について身体への悪影響を気にする必要はありません。

※1 国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもと、規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関です。

※2 ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと考えられる1日当たりの食品添加物の摂取量です。

茨城県の取組

茨城県では、食品添加物の検査や食品衛生フェア等、さまざまな取組を行っています!

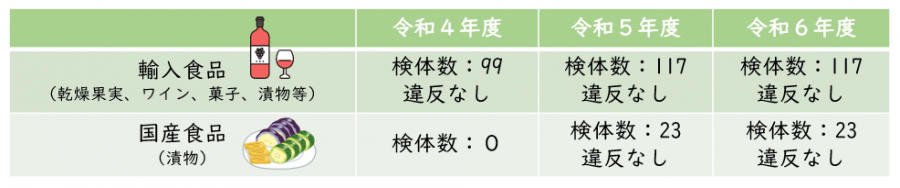

食品添加物の検査

茨城県では、輸入食品及び国産食品の食品添加物の使用状況について検査しています。

〈過去3年間の検査結果〉

→令和4年度から令和6年度で計379件検査し、違反はありませんでした。

食品衛生フェアの開催

茨城県では、イベントに併せて食品衛生フェアを開催し、県民の皆様からの食品添加物に関する疑問などに、丁寧にお答えしています。

食品衛生フェアはどなたでも参加可能ですので、ぜひご参加ください!

食品表示ガイドの配布

茨城県では、食品の適正表示を推進するため、食品表示制度の概要をまとめた「食品表示ガイド」を作成しています。食品添加物の表示についてもわかりやすくまとめていますので、ぜひご活用ください。

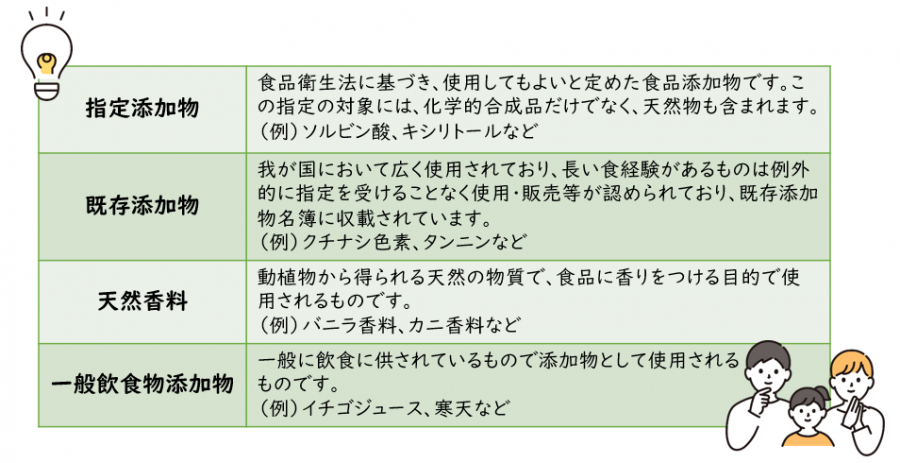

食品添加物の種類

「食品添加物」は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。

原則として、食品衛生法第12条に基づいて、内閣総理大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

各添加物の具体的なリスト(名簿)は、消費者庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

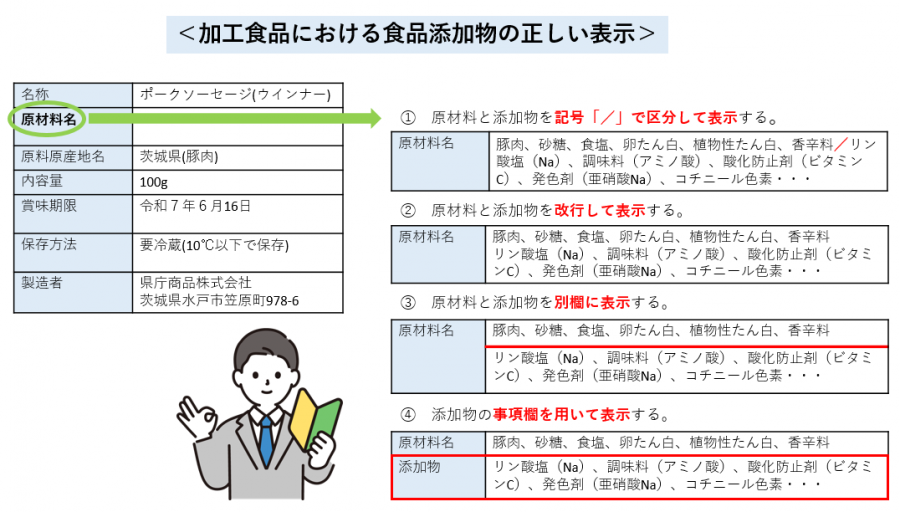

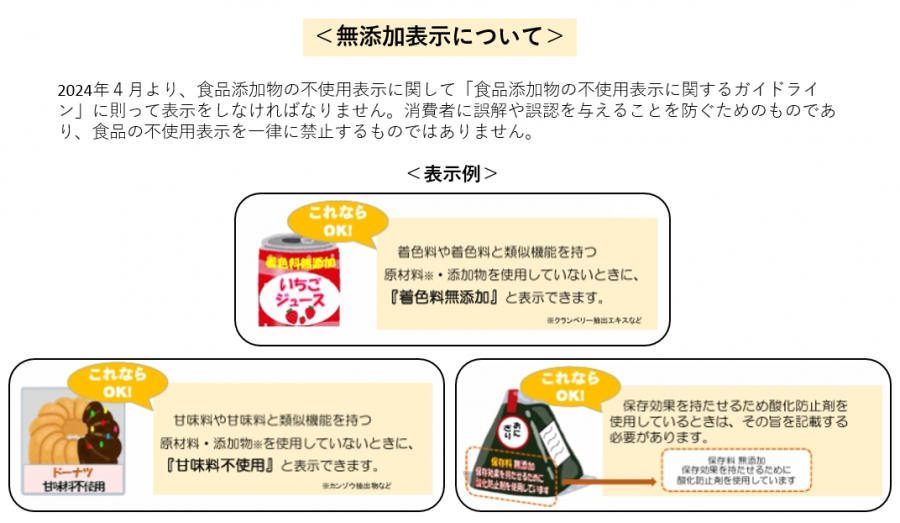

食品添加物の表示の見方

食品添加物は食品表示法に基づき、商品に表示されています。

より詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(PDF:5,216KB)

(PDF:5,216KB)