更新日:2025年7月17日

ここから本文です。

高齢者の交通事故防止

高齢者が関係する交通事故の発生状況について

交通事故の発生状況(令和6年中)

| 令和6年中 | 令和5年中 | 増減数 | 増減率 | |

| 発生件数 | 6,005件 | 6,489件 | -484 | -7.5% |

| (うち高齢者が関係する事故) | 2,322件 | 2,542件 | -220 | -8.7% |

| 死者数 | 94人 | 93人 | +1 | +1.1% |

| (うち高齢者の人数) | 54人 | 47人 | +7 | +14.9% |

| 負傷者数 | 7,456人 | 7,885人 | -429 | -5.4% |

| (うち高齢者の人数) | 1,176人 | 1,254人 | -78 | -6.2% |

(※)高齢者とは65歳以上の方をいいます。

(※)高齢者の関係する事故は、負傷がない高齢者が当事者にいるものも含みます。

交通事故の状態別(令和6年中)

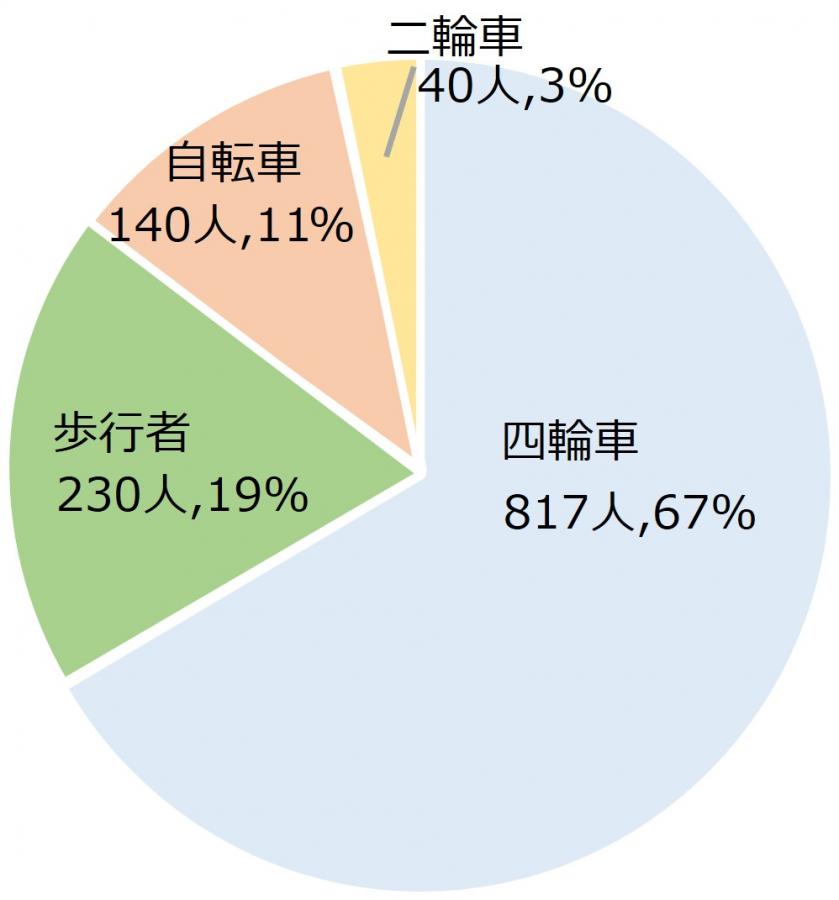

高齢者死傷者の状態別では四輪車が817人で最も多く、次いで多いのが歩行者で230人でした。

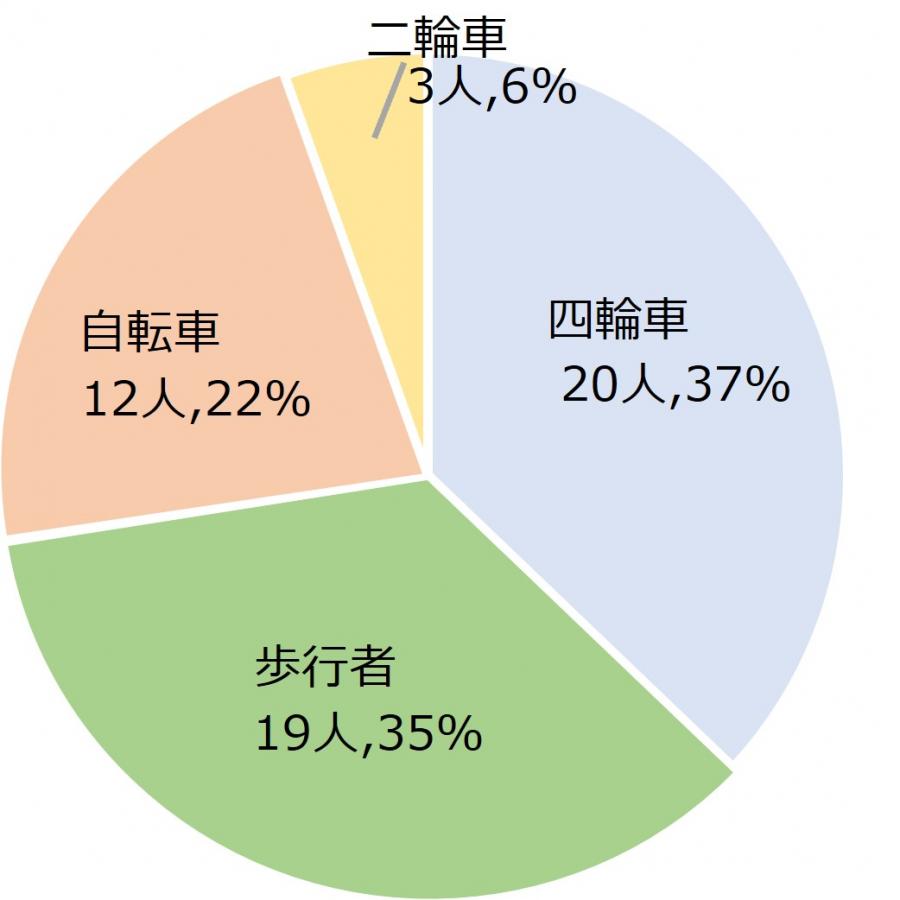

そのうち高齢者死者の状態別では四輪車が20人で最も多く、次いで多いのが歩行者で19人でした。

|

高齢者の死傷者状態別(1,227人中) |

高齢者の死者状態別(54人中) |

|

歩行者以外の道路上の人3人を除く |

|

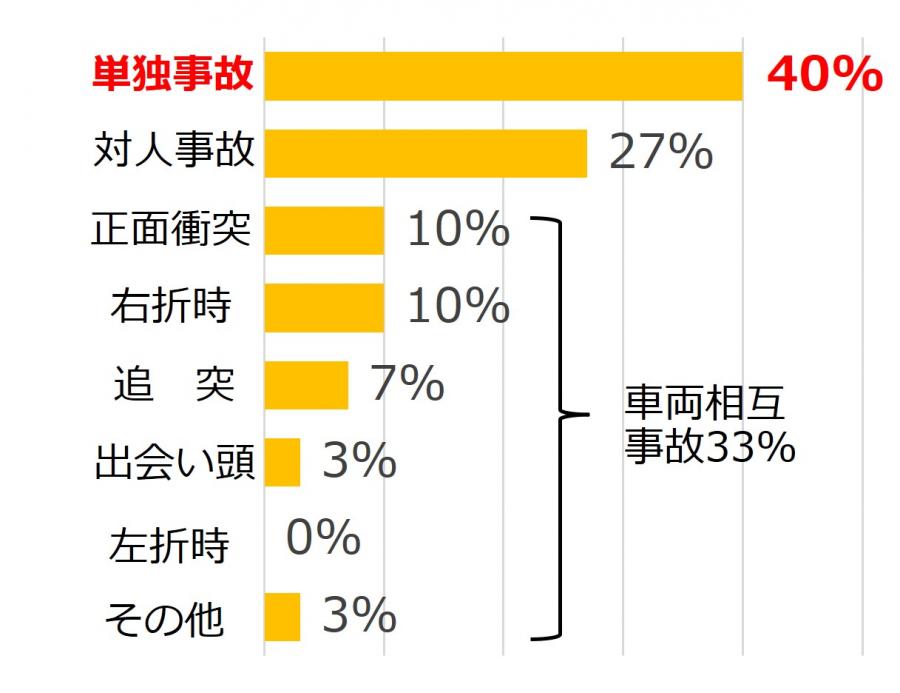

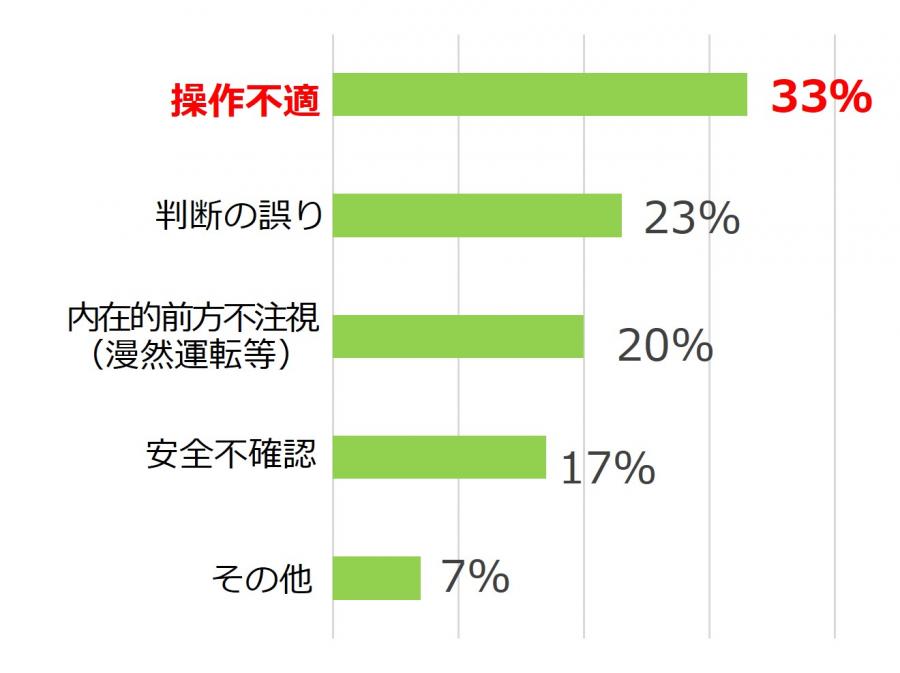

高齢運転者による死亡事故の事故類型・違反内容別(令和6年中)

| 事故類型別 | 違反内容 |

|

|

(※)調査不能の事故を除く |

65歳以上の高齢運転者による死亡事故では単独事故の占める割合が40%と最も高くなっており、違反別では、操作不適の占める割合が33%と最も高くなっています。

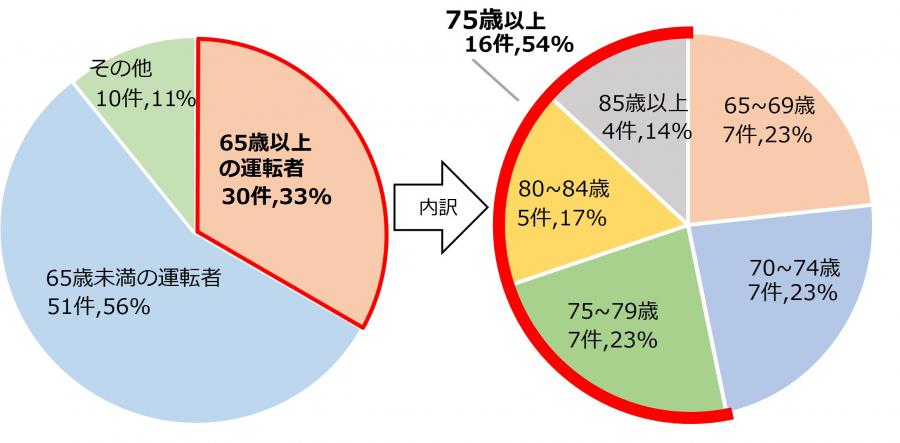

死亡事故の年齢別(令和6年、全91件中)

|

死亡事故の年代別件数(91件) |

高齢運転者による死亡事故年齢別(30件) |

|

|

|

死亡事故の約3割が高齢運転者によるもので、そのうち75歳以上による事故が16件(54%)となっています。

歩行者の方へ

横断歩道を渡りましょう

横断歩道が近くにあるときは急いでいても、近くの横断歩道を利用しましょう。

横断歩道以外の場所を横断する場合は、道路がよく見渡せる場所で、右左をよく見て、安全を確認してから横断を始めましょう。

また、横断する際は手を上げるなどハンドサインを活用して、ドライバーに横断する意思を伝え、車が止まるの確認してから安全に横断しましょう。

車両の直前直後横断の禁止

走行車両の直前直後に横断することや、渋滞で停止している車の間から道路を横断することは、死角に入り大変危険ですので絶対にやめましょう。

交通事故防止のアドバイス

歩行者、自転車利用の高齢者が、自宅から500m以内で事故に遭い死亡した割合は死者全体の約6割にのぼります。

慣れた道でも油断せず、必ず安全確認しましょう。

特に早朝や夕方夜間の外出の際は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。

自転車を利用される方へ

ヘルメットを着用しましょう

令和5年4月1日から、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

過去5年(令和2~6年)の自転車死者(ヘルメット非着用)のうち、6割以上が頭部損傷で亡くなってます。

自らの命を守るため自転用ヘルメットを着用しましょう。

交差点での安全確認

交差点に入るときは、交通量の少ないところでも安全を十分に確かめて通りましょう。

また「一時停止」がある交差点や狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安全確認をしましょう

自転車は車両の仲間

自転車はの通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。

車道を通行する際は、車道の左側を走りましょう。

また、車道と歩道の区別があるところでは、車道通行が原則ですが普通自転車通行可の標識があるとき、又は70歳以上の方は、歩道通行が可能です。

ドライバーの方へ

危険を予測した運転

自動車を運転する際は、危険の予測と安全な判断がとても重要です。

駐車車両や障害物のかげにも人がいることを予測して、人が突然飛び出してきても安全が措置がとれるような運転をしましょう。

また、スーパーなどの駐車場では車両や歩行者などの動きに注意しなければなりません。

他の車両の動きや死角からの歩行者の飛び出しには注意して、駐車場内の通路が交差するところや、後退時は確実に安全確認を行いましょう。

シートベルトの着用

令和6年中、自動車を運転中に亡くなった36人のうち、シートベルトの非着用者は14人でした。そのうち10人は、シートベルトを着用していれば、助かった可能性がありました。

自動車に乗ったら、全員「カチッ!」と全ての席でシートベルトを着用しましょう。

交通事故防止のアドバイス

加齢により身体能力や判断能力は低下する傾向があることを自身が理解することが重要です。

また、スピードを控えたり、車間距離を取るなど、加齢に伴う運転技能の低下を補うような運転方法をとるようにしましょう。

運転中に疲れや眠気を感じたら運転を中止し、休息をとりましょう。

また、70歳以上の方は自動車の前後に「高齢者マーク」を付けるようにしましょう。

運転が不安な方へ

安全運転サポート車の利用(通称サポカー)

サポカーは、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれる車です。

運転が不安な方は、サポカーを活用しましょう

|

|

| 自動ブレーキ | 加速抑制装置 |

運転免許の自主返納

運転に不安を感じるようになった方は、自主的に運転免許を返納することができます。

関連情報

- 横断歩道における交通事故防止(交通安全>交通事故防止)

- 自転車の安全利用について(交通安全>交通事故防止)

- シルバー・ドライバーセミナー(交通安全>交通事故防止)

- 交通事故関係統計・分析(交通安全>交通安全アーカイブス)

- 交通安全かわら版(交通安全>交通安全アーカイブス)

- 県内の交通事故発生状況(交通安全>交通事故防止)

|

このページの内容についてのお問い合わせ先 |

|

担当課:交通部交通総務課 連絡先:029-301-0110 |